やってしまいました。買ったばかりのNVC200を地面に落としてしまい、レンズが本体から外れて飛んでいきました…。ということで、せっかくなので修理の様子と合わせてNVC200解体ショーをお届けします。中華製ナイトビジョンカメラの内部構造を見ていきましょう。スペックに記載された内容は本当か嘘か、そのあたりも詳しく検証していきます。

なお、NVC200の概要や撮影サンプルについては前回の動画で詳しく紹介しているので、購入を検討している人はそちらも参考にしてください。それでは解体スタートです。

【動画内で紹介した製品(Amazonリンク)】

SONY VCL-DH2637という132gのやや重めテレコンを付けていたことも災いしたのか、落下の衝撃でレンズ筒に力がかかって根元から折れてしまったようです。

確認してみるとセンサーユニットが落下の衝撃で壊れていました。このプラスチックパーツでレンズユニットを支えていたようで、さすがに強度的に問題があるような気もしますが…。

見るも無惨な姿です。プラスチックが割れているので修理は難しそうですね。せっかくなので、分解して内部のパーツを見ていきたいと思います。

【レンズユニット】

外れたレンズ側から見ていきましょう。2種のフィルターが見えます。壊れたのはカメラセンサーのフィルターユニットのようです。

本体側です。小型モーターでワイパーみたいなパーツを動かしてフィルターを切り替える仕組みです。

フィルターユニットをレンズから取り外しました。通常撮影時はUV/IRカットフィルターで紫外線と赤外線をカットします。ナイトビジョンモードがオンになると可視光と赤外線を通すIRパスフィルターに切り替わります。

カメラセンサーは赤外線も取り込むため、IRフィルターが無い状態では近赤外線域が取り込まれ赤みのかかった画像になります。

IRカットフィルターがあることで近赤外線域の光が遮断され正常な色合いになります。NVC200では通常撮影時はIRカットフィルターがセンサー前に移動し赤外線光をカットしています。

ちなみに、IRカットフィルター無しの状態でIR860フィルターを装着すると可視光がカットされ赤外線光のみを取り込み、写真のような色合いになります。

ハンディカムの赤外線ライトをオンにした状態で、取り外したフィルターを赤外線カメラで撮影してみました。上側のIRパススルーフィルターは赤外線光を通過させていますが。

下側のUV/IRカットフィルターでは赤外線光がほぼカットされているのがわかります。

レンズ側はこんな感じです。

レンズを上から押さえたら筒から外れました。接着剤で固定していたようです。

レンズ本体は見た目よりかなり小さいですね。スペック表では焦点距離F=50mmとなっていましたが、実際は25mmです。

レンズユニットはNV016と同じもののようです。

カメラセンサーは本体から出ているフレキシブルケーブルで繋がっています。ムダにスペースが空いています。

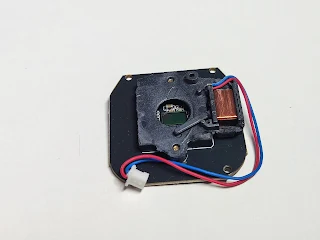

カメラセンサーを取り外しました。赤青の線はフィルターユニットの電源ケーブルです。

カメラセンサー基板の裏面にフレキシブルケーブルの端子があります。KHX-N200-28Pとプリントされています。

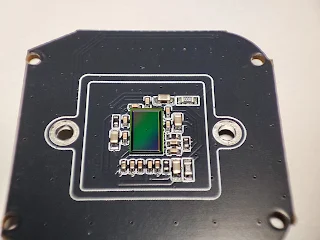

フィルターユニットの下にカメラセンサーが見えます。

フィルターユニットを外してみました。カメラセンサーの型番は不明ですが、サイズは1/4インチのようです。

割れたパーツを接着剤で補強すればなんとか修理できそうな感じではあります。

ところが、センサー基板を取り外す際に誤ってフレキシブルケーブルを切断してしまいました…。ピンセットでつまんだ時に切れたようです。別途フレキシブルケーブルを調達する必要がでてきました。ケーブルの種類がわからないので、本体側も分解することに。

【本体分解】

ということで、本体も分解していきます。しかし開け方がわからない。接着剤で貼り付けてあるのかと思いオープナーで背面パネルを外そうとしても外れません。

両面テープで固定されているLCDカバーを剥がすとネジ穴が見つかりました。四隅のプラスネジを外すと背面パネルがとれます。

LCDのフレキシブルケーブルを外すことで背面パネルを取り外しできました。

フレキシブルケーブルは黒い箇所を90°はね上げると外れます。

本体側はこんな感じです。ムダにスペースがあってパーツも少ないので作業はしやすい。

2箇所のプラスネジを外すとメイン基板が外れてカメラセンサーへ繋がるフレキシブルケーブルにアクセスできました。

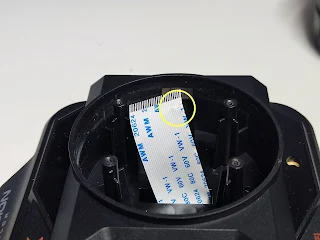

カメラセンサーのフレキシブルケーブルです。28pinで長さは100mmです。

ケーブルの種類が分かったので注文です。端子が表裏になっているのでReverse Directionを選択、ピッチ(線間)は0.5mmです。

10個入りで706円でした。

【内部チェック】

せっかく分解したので中身を覗いてみましょう。本体基板のLCD側にはシャッターボタンの基板とバッテリーに繋がるケーブルが見えます。

メイン基板中央のシルバーの四角いパーツが画像処理用のSoC半導体です。その隣はSECとプリントされているのでサムスン電子製のRAMでしょうか。

メイン基板のレンズ側には、レーザーポインターとIR LED、右側操作ボタン基盤に繋がる配線やmicro SDスロット、USB C端子です。

ボディ中央に配置されているのが高輝度赤外線LEDユニットです。コンパクトに収まっています。

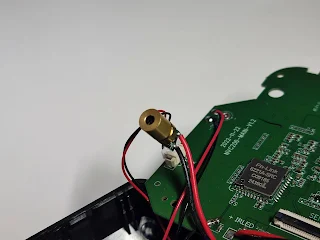

こちらがレンズ下に配置されている赤色レーザーポインターのユニット。

WiFiモジュールはFn Linkというメーカーのものが使われています。

スペック表では4,800mAhとなっていたバッテリー容量ですが、搭載されているのは3,000mAhでした。これもスペック詐称です。バッテリーはハンダ直付けなので交換は難しそう。

【修理】

注文していたフレキシブルケーブルが届いたので修理していきます。

センサーユニットの壊れたプラスチックパーツを瞬間接着剤で補修します。このパーツの強度が不安ですね。

フィルターをセットして。

フタをするとこんな感じ。やや浮いてますが、ネジで固定するのでどうにかなりそうです。

補修したフィルターユニットをレンズに固定し、配線をセンサーユニットに繋げます。

カメラセンサー基板をフィルターユニットに固定します。

本体側の基板にフレキシブルケーブルを装着してレンズ側に出します。

フレキシブルケーブルをセンサーユニットに繋げます。長さがギリギリのため装着は少し手こずります。本体内にはスペースがあるので150mmのケーブルでもよかったですかね。

カメラセンサーの基板を本体に固定します。

動作確認です。無事起動しました。

ナイトビジョンモードにするとフィルターが切り替わっているようで、問題なく機能しています。

あとは、レンズ筒を上から被せれば修理完了です。ただ、このままでは横方向から衝撃を受けた時に基板やネジ止め部に力が加わりまた壊れそう。強度的に不安なので、ついでにレンズ筒を補強することにします。

手元に余っていた55mmフィルターからガラスを外して、金属製の外枠をカメラ本体に接着剤で固定します。さらに55mmメスメスアダプターをハメることでレンズ筒が横方向に動かないようにしてみました。

わずかにルーズなので。

55mmフィルターの内側リングをさらにハメてみると。

いい感じで隙間が埋まりました。これで、横方向からの衝撃にもある程度は耐えられそうです。

ちなみに、似たようなフィルターユニットもAliExpressで扱いがあるようです。こちらに換装してもよかったですね。

CSマウント用のユニットも見つかりました。こちらは金属製のパーツです。これに付け替えればCマウントレンズが装着できそう。

【まとめ】

ということで、まとめです。今回は修理に合わせてNVC200の内部構造を詳しく調査してみました。

メーカー公表のスペックはかなり盛られているようで、前回のレビューで触れたセンサーサイズやレンズスペックに加えてバッテリー容量まで詐称していることがわかりました。やれやれです。

ミラーレスカメラに似せたボディにドラレコ用のパーツを入れ込んでいるようで、センサーユニットの下やバッテリー周りなど、スペースに余裕があります。その気になれば本体サイズはもう少し小さくできそう。3Dプリンターが使えればコンパクトなボディを作って、中身だけ換装とか楽しめそうです。

そのほか、カメラレンズは比較的容易にCマウントレンズに交換できそうです。装着されているのは35mm換算で250mm相当の25mmのレンズですが、50mmなどに変更することで光学倍率を上げることができます。

手元に5-50mmのCSマウントレンズがあるのでNV016のレンズを換装してみるのもおもしろそう。この動画の反応が良ければ、NV016を分解・改造して望遠レンズを装着してみようと思います。いいねやチャンネル登録いただけるとうれしいです。